Deux racloirs et un biface type "Chopping tool " ou "chopper" (-70000 / -400000) atteste l'occupation du territoire de la commune dés le Paléolothique,

Deux sites gallo-romain ont été découverts à Ainvelle, un site en 1985 et partiellement fouillé, la villa gallo-romaine d'Ainvelle"LA ROYE DEMANGE", l'autre site a été découvert en 2004.

(date présumée du site à partir des monnaies datées entre l'an 64 et l'an 161) .

En 275,les invasions Alémaniques en direction de Langres sont à l'origine de la destruction de Bourbonne, (pillages et incendies)*, et marquent la fin probable du site Gallo-romain d'Ainvelle

Les Alamans sont finalement repoussés au delà du Rhin en 282.

En 355, les Alamans franchissent de nouveau le Rhin et envahissent la Gaule. Ils sont repoussés et écrasés à Strasbourg en 357 par L'Empereur Julien (Flavius Claudius Julianius) dit l'Apostat, qui créé à cette occasion une voie particulière appelée voie Julienne. Cette voie passait par Bourbonne, Senaide et Ainvelle (à 200m du site) et était certainement utilisée avant cette période pour relier Bourbonne à Bleurville et Monthureux en direction de Darney Escles et Arches.

Les Alamans envahissent définitivement la Gaule vers 406.

* BOURBONNE LES BAINS ET SA REGION (Henri TROISGROS. Edition GUENIOT)

Sur un diplôme daté de 815, l'empereur Louis le Pieux, fils aîné de Charlemagne, confirme une donation de son père, Charlemagne, à l'Abbaye de Luxeuil.

Les possessions classées sous la rubrique (in patria) sont les plus anciennes : celles qui ont constitué la Terre des Pères Fondateurs.

Sous la rubrique suivante (infra patriam), figurent des possessions acquises postérieurement par exemple "monasterium" (Monthureux sur Saône) et "ecclesiam Aynulfiville" (l'église d'Ainvelle).

Isabelle Dame de Jonvelle vendit au Comte de Bar les deux Thons et Ainvelle (Vosges) que les seigneurs d'Aigremont tenaient en fief.

Nous lisons dans un titre qui porte la date de 1291, que le frère Jean, Abbé de Flabémont, et son couvent, échangèrent contre Henri, Comte de Bar, leurs hommes d'Ainvelle et de Fraisne, et ce qu'ils avaient auxdits lieux et dépendances, ensemble trois muids de blé à Fraisne, de rente annuelle, contre échange de 37 quartauts et demi de blé, moitié froment, moitié avoine, sur Sérocourt. (Archive. L. Flabémont).

Le 4 août 1390, Marguerite de Senardez vendit au duc de Bar cent soudées de terre par an sur les issues foraines d'Ainvelle (id. L. Lamarche). Une soudée de terre, dit M. Gravier dans sa savante Histoire de Saint-Dié, était un bien du revenu d'un sou d'argent, répondant, d'après la table de Priesley, à 86 centimes, monnaie actuelle.

AINVELLE, village du diocèse de Besançon à deux lieues de la MARCHE, une de CHATILLON SUR SAONE. La paroisse a pour patron Saint Pierre ès liens ; le Prieur de FOUCHECOURT est collateur de la cure, et seul décimateur : Seigneur, M. le Baron de SARAUCOURT ; Bailliage de la MARCHE Présidial de LANGRES, Parlement de PARIS. Le lieu est du Barrois mouvant. On y compte environ 80 habitants.

Le Duc René, pour témoigner aux habitants d'AINVELLE sa reconnaissance de leur attachement à sa personne, et pour les dédommager des pertes qu'ils avoient souffertes pendant la guerre qu'il eut à soutenir contre CHARLES duc de Bourgogne, il les affranchit et exempta, eux et leurs successeurs, pendant vingt ans de toutes tailles, aides et subsides, qui pourraient être imposés sur ses sujets du duché de BAR, en payant seulement chacun cinq sols de cens annuel pendant l'espace desdites vingt années. Les lettres d'exemption sont du 20 mai 1477.

23 novembre 1487

Le Duc de Lorraine René II agrée et confirme la vente de la grange de Duraut faite aux habitants d’Ainvelle par Bertrand de Livron et Françoise de Bauffremont son épouse.

(Origine . Trésor des chartes de Lorraine. Registre des lettres patentes, vol.B.3,f 110.)

René, etc, à touz, etc, Salut. Comme les manans et habitans de nostre ville d’Ainvelle, en nostre prevosté de La Marche, depuis naguères, par nostre congie et licence, aient aquesté de nostre amé et feal Bertrand de Livron escuier, et de damoiselle Françoise de Befromont (Baufremont) sa femme, seigneur et dame de Duraut en nostre bailliaige du Bassigny et de nostre prevosté de Chastillon sur Soosne, une grange et maison wulgairement appelée la grange de Duraut (actuellement sur le territoire de Senaide), ensemble tout le ban, ran, finaige, territoire et appartenances de ladite grange, tant boys, estangs, prées, terres arrables, vignes, maisons, maisières, meix, chenevières , usaiges, pasturaiges que autrement, et generallement tout le droit de la chose tant de haulte justice, moyenne et basse que autrement, sans riens excepter, retenir, ne feur mectre, chargée du service qu’ilz estoient tenuz nous faire à cause de ladite grange, moyennant et parmy la somme de sept cens xxx frans monnoie de France et une queue de vin que pour ce lesdits habitans en ont paié audit escuier et damoiselle, comme plus à plain est contenu es lettres de vandaiges sur ce faictes et passées soubz nostre seel et tabellionnaige de ladite Marche, en et parmy lesquelles ces presentes sont annexées.

Et soit ainsi que lesdits vendeurs et achepteurs nous aient fait supplier, pour ce que ladite grange et le finaige sont mouvans et tenuz en fied et hommaige de nous à cause de nostre chastel et chastelenie dudit Chastillon, leur octroyer sur ce noz lettres de consentement et confirmation d’iceluy vandaige, savoir faisons que nous, inclinans à leur supplication, requeste, informez deuement que nos dits subgietz d’Ainvelle ont, selon la multitude de gens et bestail qui sont demourans en nostre ville, peu de finaige et pasturaige, affin qu’ils se peussent acroistre et avancer au moyen de leurs labouraiges et nourris, consideré qu’ilz nous ont esté par le passé bons et léaux subgietz, pour ces causes et autres raisonables à ce nous mouvans, nous, de grace especial, avons consenti, confirmé, ratiffié et approuvé, confirmons, ratiffions et approuvons par cesdites presentes, ledit vandaige de Duraut et ses appartenances fait par ledit de Livron et sa dite femme, tout selon la forme et manière qu’il est escript es lettres dudit vandaige, pour icelle grange, finaige et appartenances tenir et posseder par lesdits habitans d’Ainvelle, leurs hoirs, successeurs et ayant cause, à touzjours, et en joir tout ainsi et pareillement qu’ilz font de leurs terres et finaige d’Ainvelle, insoit ce que lesdits grange et finaige d’icelle soient terres de fied, lequel fied, ensemble le service que pour ce nous en est deu, nous abolissons, mectons et convertissons en terre de posté en telle forme et manière que ledit d’Ainvelle, en retenant touteffois pour nous, noz hoirs, successeurs et ayans cause, la haulte justice, moyenne et basse sur ladite grange et tout le finaige d’icelle, et aussi toutes confiscations, atrahières, espaves, amendes et eschoictes qui y pourront sourvenir. Et avecques ce, d’abondant grace nous voulons et ordonnons que doresenavant ladite grange et ses appartenances soient et demeurent pour l’avenir du resort et chastelenie de nostre dite ville de La Marche, joincte à notre dit domaine, comme ladite ville et finaige d’Ainvelle, combien qu’elle soit du resort et chastellenie dudit Chatillon, duquel resort nous l’oustons et mectons audit resort de La Marche. Sy donnons en mandement exprès à noz amez et feaulx les president, gens de nostre chambre des comptes de Bar, bailliz, procureurs, seneschaux, prevostz et à touz autres noz justiciers, officiers et subgietz, que de nostre presente grace, consentement, confirmation et amortissement, ilz et chacun d’eulx en droit soi seuffrent et laissent joir et user lesdits manans et habitans d’Ainvelle, presens et avenir, sans pour ce leur faire ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun empeschement au contraire, car tel est nostre plaisir, non obstant stille ou resort de pays ne autres lettres subrectises ne obrecptises impetrées ou à impetrer à ce contraires .

En tesmoing de ce nous avons lesdites presentes signées de nostre main fait seeller de nostre seel. Donné en nostre ville de Nancy le xxiije jour de novembre l’an mil iiijciiijxx et sept, signé RENE. Par monseigneur le Duc, etc, reverend père en Dieu l’evesque et conte de Verdun, les sieurs de Lamballe esleu de Toul, Petit Jehan de Vaudemont, Anthoine Waurin receveur general de Lorraine et de Bar, et autres presens. G. DURAT.

La Marche et La Mothe

Ce dimanche, 22 septembre 1630, Pierre Le Marlorat, Pierre Mousin, moy, G.Le

Marlorat, Claude Legrand et Humber Gallet, commis par MM. De nostre chambre,

avons fait eschange, au nom de S.A., avec monsr de Serocourt, et luy donne ce

que Sad. A. avoit au village d'Ainvelle, en haulte, moienne et basse justice,

etc., et en contre eschange, il donne à S.A. le moulin et l'estang qu'il

avoit à Martigny, le moulin qu'il fait valoir 28 rezal de blé,

mesure de La Marche et l'estang qu'il est obligé faire valoir cent cinquante

frans par an . Passé par devant Thiéry Mengin et Harvelin, nottaires

au tabellionage de Bar, et est sous le bon plaisir de Sad. A., et est fait de

l'expres commandement de Sad.A. et contre nostre advis.

DRAME A AINVELLE

Document de club d'histoire locale d'Einville-au-Jard traduit par Mme Solange LOUIS.

Le dimanche 5 août 1646 un drame s'est déroulé à Ainvelle : une femme est morte tuée par son mari.

Voici les faits : Claude Illoud (ou d'Illond ?, on trouve aussi d'Illon), greffier en chef du baillage du Bassigny et contrôleur de la Sénéchaussée de la Mothe et Bourmont, revenait à cheval de Besançon avec sa jeune épouse, Suzanne de Rougemont, native de Besançon, fille de Guilbert de Rougemont avec deux compagnons, un cavalier (un noble Marcellin Daulmale qui l'avait accompagné quérir sa femme) et un homme à pied (un homme de Fresne sur Apance qui venait chercher un cheval à La Marche).

En arrivant à l'entrée du village d'Ainvelle, par le chemin de Fresne, rue de Lhostre, à 11 heures du matin, il était tellement heureux qu'il voulut l'embrasser et la caresser, mais en s'approchant de sa femme, la carabine qu'il portait devant lui s'est détachée d'elle-même et a donné contre le corps et l'a mortellement blessée. La demoiselle, dans une grande effusion de sang, fut transportée dans la demeure d'Adrien de Bourdon, écuyer en la même rue, où le sieur Pariset, curé d'Isches et de François Houot dit Berthemin, greffier ordinaire, du maire Julien Callin, et de plusieurs autres témoins (dont André et Pierre de Regnault) assistèrent à ses derniers instants pendant lesquels, "ayant assez de voix", elle déclara, "gisante sur un lit dans la cuisine" qu'elle n'avait point de sujet de charger son marie de la mort qu'elle allait recevoir, que c'était un accident, qu'elle n'imputait pas son mari, bien affectionné à son endroit et qu'elle le déchargeait pleinement de sa mort et qu'elle lui pardonnait. Elle décéda environ un quart d'heure après. Un procès verbal fut dressé. Le corps fut "visité" par Me Etienne Fraye, docteur en médecine, et Humbert Mougin, chirurgien.

Le mari, dans son désespoir, avait voulu se donner un coup d'épée, mais en avait été empêché par les témoins. Il fut ensuite arrêté, les chevaux et les biens (meubles) transportés saisis. Puis il obtint que la saisie fut levée grâce à la caution de Pierre Regnauld sur les chevaux et hardes saisis. Les chevaux furent estimés à 28 francs les 2, les hardes consistant en de menus linges, 3 chemises, 2 manteaux fort usés, appréciés en tout à 60 francs, barrois. Les sieurs d'Illon et Daulmalle furent élargis en raison des déclarations de la défunte, une fois qu'ils eurent signés la déclaration dressée par le procureur François Berthier.

Le 14 août eurent lieu les interrogatoires de noble Claude d'Illond, procureur

accusé d'homicide, faits par le marie Julien Callin et le greffier F.

Berthier. Aux questions portant sur sa jeune épouse, l'accusé

argua qu'il avait toujours eu le besoin de l'honorer et de l'aimer plus que

lui-même, que s'il n'avait pas eu tant d'affection, il ne serait pas allé

la chercher à Chambéry où il l'avait épousée,

puis chez son père à Besançon, qu'il avait menée

une vie joyeuse comme de jeunes gens nouvellement mariés qui se sont

aimés étant logé à Fresne au logis du sieur Maistrot.

Aux questions sur la carabine chargée, il répondit que qu'en passant

par la Bourgogne, il avait appris par des marchands de Mirecourt qu'ils s'étaient

faits "esculter" par des soldats. Dans la crainte qu'ils avaient de

rencontrer des soldats ennemis qui tenaient les bois, il s'était mis

en état de se défendre en cas de rencontre. Ce qu'ayant fait dans

les bois entre Fresnes et Ainvelle, il avait baissé le coq de sa carabine

et par imprécaution et joie, il l'avait laissé en cet état

jusqu'à Ainvelle où avait eu lieu l'accident. Pour le reste il

approuve les témoignages qui ont été donnés par

les témoins. Le dernier document en ma possession est une lettre adressée

à M. de Malincourt… qui demande le pardon "pour le fait de

mort arrivée à la personne de demoiselle Suzanne de Rougemont…

56 habitants, 28 garçons

Bailliage du Bassigny; prévôté de Lamarche .

Bailliage de Lamarche, parlement de Paris, prévôté de Langres, coutumes du Bassigny-Barrois

District de LAMARCHE, canton d'Isches.

Au spirituel : Doyenné de Faverney, diocèse de Besançon.

LES BRAVES D'AINVELLE

Un fait d'armes qui mérite d'être tiré de l'oubli, c'est l'arrestation de 72 soldats autrichiens par 10 patriotes d'Ainvelle.

Ainvelle est un village de 500 âmes, séparé de Senaide par les côtes jadis si improprement dites de Senaide ; mais que les nouvelles cartes lui ont restituées.

Et c'est justice, car il est peuplé de gars qui n'ont pas froid aux yeux. Actifs, avisés, essentiellement industrieux, l'Ainvellois est cultivateur, vigneron, et surtout commerçant. Toujours l'œil au guet, il est à l'affût d'une affaire ; et quand on lui marche sur le pied, on trouve à qui parler.

Vous allez voir que cela ne date pas d'aujourd'hui. Et pour qu'on ne soupçonne pas ma plume d'être un peu au service de mon cœur, dont j'ai laissé là-bas un lambeau, je me contenterais de citer textuellement le compte rendu officiel, consigné dans les registres municipaux :

"Cejourd'hui 9 pluviose an III de la République Française, une et indivisible (28 janvier 1795), 11 heures du soir, moi, Nicolas Noël, membre du Comité Révolutionnaire du district de Lamarche, délégué par la commune d'Ainvelle, ayant été prévenu le jour d'hier, à 8 heures du soir par Charles Claudel; volontaire du premier bataillon des Vosges, qu'ayant aperçu à l'entrée du village (1), une troupe d'individus paraissant être cent hommes au moins, qu'il ne pouvait distinguer à cause de l'obscurité ; mais soupçonnant qu'un pareil attroupement ne pouvait être composé de républicains français ; que par conséquent ce ne pouvait être que des étrangers, dont il état urgent de connaître les desseins, ledit Claudel avait couru à son fusil et volé au-devant de ces inconnus ; et, sur les cris de qui-vive qu'il leur avait réitéré à plusieurs reprises, il n'avait eu aucune réponse ; sinon que, par le peu de connaissance de la langue allemande qu'il avait acquis dans les campagnes précédentes, et notamment au siège de Mayence où il a été prisonnier ; il avait compris que plusieurs de l'attroupement disaient qu'il fallait fondre sur la sentinelle, afin de s'ouvrir un passage ; ce qui l'avait engagé, lui, Claudel à tirer son coup de fusil, dont un fut blessé légèrement. Et à l'instant même les autres avaient pris la fuite à travers champs.

Qu'il avait arrêté ledit blessé et ramené à Ainvelle où il était en sûreté. Et que par lui, il semblait qu'ils étaient tous des prisonniers évadés.

Pour qu'une troupe de 72 soldats, dont les officiers étaient armés, aient abandonné un des leurs, légèrement blessé, il faut que Claudel ait chargé vivement, sans leur laisser le temps de se reconnaître. Mais il ne perd pas de temps ; une fois son prisonnier en lieu sûr, il va requérir de l'aide pour capturer le reste.

Sur ce bruit, continue Noël, je fis sonner l'alarme, et à l'instant 9 républicains, dudit Ainvelle, bien armés, des plus vigoureux et déterminés à mourir pour la patrie, y compris ledit Claudel, dont le courage est à toute épreuve, se joignirent à moi et me chargèrent de les commander.

Ce dernier nous conduisit sur la piste des fuyards, du côté des Thons, où, malgré l'obscurité et le mauvais temps, nous remarquâmes par leurs pas empreints sur la neige, qu'ils étaient un grand nombre ; mais tels peut-être qu'ils ne pourraient arrêter notre zèle.

Nous suivîmes donc cette piste jusqu'à environ trois quarts de lieue au bois des Thons. Et, parvenu à peu près, où nous présumions que les fuyards pouvaient être arrêtés, ayant entendu du bruit à travers le bois, je commandais à voix basse de lasser quelques coups de fusil. Ce qui fut exécuté.

Au même instant trois hommes sont venus à nous, criant ; grâce ! grâce, Français ! et se déclarant l'un être capitaine et les deux autres officiers autrichiens ; affirmant que leur troupe ne ferait aucune résistance ; qu'ils étaient tous prisonniers à Bourmont, d'où ils s'étaient évadés pour tâcher de rejoindre leur pays.

Sur ce, j'ordonne audit capitaine de faire venir tout son monde et de remettre leurs armes s'ils en avaient.

Le capitaine qui a déclaré se nommer Paoli, me fit remettre par son domestique ses deux pistolets ; puis il me remit lui-même son sabre, mais en manifestant beaucoup de regrets.

Quant à sa troupe, elle n'était point armée. Je lui ordonnais de la faire marcher sur deux rangs, et nous primes ensemble le chemin du village.

Lorsque nous fûmes sortis de la forêt plusieurs de ses troupes, nous voyant seulement au nombre de dix, se disaient, à ce que ceux de nous qui comprenaient un peu l'allemand pouvait entendre, qu'ils passeraient pour 72 lâches, de se laisser conduire par 10 hommes.(2)

En étant averti et craignant quelques dangers, je fis tirer deux coups de feu, au bruit desquels il survint une douzaine de citoyens dudit Ainvelle ; ce qui fit que ces prisonniers déserteurs furent paisibles et marchèrent avec nous jusqu'au village, où nous arrivâmes à 11 heures du soir, exténués de fatigue.

Ayant passé par les eaux jusqu'aux reins, nous avons fait mettre ces hommes deux par chaque maison commode, avec invitation de les bien chausser et entretenir, avec tous les offices et soins qu'exigent l'humanité en pareil cas. Aussi tout en admirant la hardiesse républicaine, ils ont été touchés de la sensibilité et des services officieux de leurs vainqueurs.

Cejourd'hui, 9 pluviose an III, nous avons conduit les 72 hommes dont il s'agit à Lamarche, Chef lieu du district, où nous les avons remis aux autorités constituées, avec les pistolets et le sabre, espérant que la convention nationale voudra bien ordonner que ces armes, en récompense, soient remises aux républicains qui ont eu le courage d'affronter tous les dangers pour parvenir à cette réussite.

M. Noël, membre du comité révolutionnaire - M. Labarre - Pierre Payen - Ch. Claudel - Jh. Guyot - F. Bernard - François Vincent - J.-B. Vincent - Pierre Démargon - Antoine Gérard.

Les 9 derniers faisaient parti de la garde nationale. Nous n'ajouterons rien à ce simple récit, à quoi bon ?

Tout commentaire ne pourrait qu'affaiblir ce sang froid de braves gens en face du péril, et cette simplicité héroïque dans l'accomplissement du devoir "au péril de sa vie".

Mais il nous sera permis de comparer les hommes de ce temps avec ceux du nôtre. Ils ne songent qu'à réclamer une autre "récompense" que le sabre et les deux pistolets, et n'en veulent pas à la convention de ne les leur avoir pas même accordés. Au fond ils avaient fait leur devoir, et la patrie ne leur devait qu'un simple merci… qui ne vint pas d'avantage.

C'étaient de rudes hommes tout de même. Et pour n'en pas citer d'autres, le fils de Pierre Démargon ne dégénéra point. Il fit toutes les campagnes de l'Empire, dans les lanciers, et mérita un compliment de Napoléon 1er, qui n'en n'était pas précisément prodigue. Rapportons le fait en deux mots. Au soir de Waterloo, l'Empereur suivait avidement les opérations. Sa lunette à la main, il se laissait absorber par les efforts tentés pour monter sur un mamelon une pièce de campagne assez forte, dont le tir devait avoir une certaine importance. Seulement les chevaux embourbés, à bout de force, piétinaient sur place, lorsqu'un vieux grognard, taillé en hercule, s'écria :

Attendez donc, j'irai plus vite !

Et prenant la pièce sur son épaule, il la hissa sur le mamelon à temps pour faire bonne besogne.

L'Empereur alors appela un aide-de-camp avec mission d'aller prendre le nom du lancier qui venait de lui rendre ce service. Il voulait lui attacher sur la poitrine l'étoile des braves.

Et comment ne l'avez-vous pas eu, lui demandait-on un jour ?

Que voulez-vous répondit-il il ne faut pas s'en prendre à lui : on lui a donné sa démission trop tôt ?

L'Abbé Pierfitte.

"A l'entrée," sur la vieille route, venant de Fresne, près du groupe de maison que l'on a appelé l'Amérique, et qui naissait seulement. On nous sera gré peut-être de dire ce qui donna naissance à ce petit hameau, ne serait-ce que pour épargner des frais d'imagination aux Etymologistes de l'avenir. Sur la fin du siècle dernier, alors que l'Amérique apparaissait à nos populations, sous le prisme de la renommée, comme la patrie de l'indépendance et de l'or, plusieurs se laissèrent prendre à son mirage, entr'autre un naturel du pays, qui vendit ses champs et sa vigne, liquida son mobilier, dit adieu à ses amis solennellement, car c'était pour toujours ; il partait faire fortune là-bas.

Il était tard quand notre homme serra la main du dernier camarade, et comme il avait besoin de repos, il s'arrêta à quelques centaines de pas du village, dans un petit jardin qui n'avait pas trouvé d'acquéreur, dormi un bon somme au pied d'un arbre, et s'y trouva si bien qu'il s'y bâti une petite cabane.

Les loustics la baptisèrent du nom d'Amérique, et le nom lui est resté.

(2) Ils avaient en effet, la liberté des mains et auraient pu désarmer leurs conducteurs, mais ils avaient dû traverser un ruisseau grossi par la fonte des neiges et ils étaient trempés jusqu'aux os.

ENCORE LES BRAVES D’AINVELLE

Le Bulletin nous a dit, l'année dernière (1), la décision,

le courage et l'audace dont firent preuve dix citoyens d'Ainvelle qui, à

eux seuls, arrêtèrent et forcèrent à réintégrer

ses cantonnements toute une troupe de déserteurs Autrichiens.

J'ai retrouvé, dans les délibérations du district de Lamarche, la suite de cette affaire, avec quelques nouveaux détails qui en complètent la physionomie.

Le 8 pluviôse an III (27 janvier 1795), le citoyen Mirouël, commissaire dans le canton d'Isches pour le recensement des grains et fourrages, faisait savoir au district qu'une troupe de 500 déserteurs, sans armes, s'était présentée à Ainvelle, la veille, sur les 9 heures du soir, qu'un d'entre eux avait été saisi et que le reste s'était dispersé dans les bois de Fouchécourt, où les citoyens du canton d'Isches se lançaient à leur poursuite.

Fort ému, comme on le pense bien, le directoire s'assemble à 11 heures du soir. Puis, après délibération, on décide sagement qu'avant de requérir une force armée plus considérable, il convient d'aller aux informations, et on charge l'agent national et la brigade de gendarmerie de se rendre sur les lieux.

Le lendemain, on eut le mot de l'énigme. Les 500 déserteurs se réduisaient à 72 prisonniers Autrichiens (le procès-verbal les appelle des Croates) qui s’étaient évadés de Bourmont et cherchaient à regagner leur pays. Ils étaient sous la conduite de leur capitaine, Paoli, d'après les municipaux d'Ainvelle, Paolitche, selon les administrateurs du district. Il est probable que le nom a été tronqué aussi bien par les uns que par les autres.

Quoi qu'il en soit, Paoli ou Paolitche fut mandé au directoire, pour savoir de lui quel motif les avait poussés, lui et ses hommes, à enfreindre les lois de la guerre en cherchant à fuir avant que la paix ou un échange eut mis fin à leur détention. Paolitche répondit qu'il n'avait pas à se plaindre pour son compte personnel, mais qu'il exposerait les doléances de sa troupe. Les soldats ont été faits prisonniers, il y a environ cinq mois, à la prise de Quesnoy.

Malgré des promesses réitérées, on les a laissés sans chaussures. Déjà tous n'en avaient pas, ou bien celles qu'on leur avait données étaient trop courtes; mais il y a trois mois, un grand incendie éclata à Goncourt, près de Bourmont et dévora plusieurs maisons; les prisonniers s'y sont portés pour l'éteindre : 50 d'entre eux y eurent leurs souliers brûlés, et on ne les leur a pas remplacés .

De plus, ils souffrent des rigueurs de la température. Depuis huit jours on a installé un poêle dans une chambre, mais la plupart couchent dans l'église, qui est très froide . C'est seulement depuis trois semaines qu'on leur donne de la paille en suffisance ; jusque là on ne la leur changeait que tous les mois, de sorte qu'elle était hachée et réduite en poussière.

Quant à la nourriture, elle ne se compose que de pain et d'eau. Dans les premiers temps, les habitants des campagnes voisines leur ont fait la charité de quelques légumes ; puis ils en ont acheté tant qu'ils ont pu, mais maintenant toutes les ressources sont épuisées.

Enfin, ils sont rongés par la vermine. Bref, pressés par tant de misères, ils se sont décidés, en prenant la fuite, à imiter 46 de leurs camarades, qui se sont évadés il y a huit jours (dans la nuit du 1er au 2 Pluviôse) ; et comme ceux-ci n'ont pas été ramenés, il y a lieu de penser qu'ils ont pu gagner la Suisse ou qu'ils ont été dirigés sur un dépôt plus humain.

En bon père de ses soldats, le capitaine n'avait pas voulu les laisser partir à l'aventure, et comme il avait des connaissances géographiques, il s'était décidé à les accompagner et à les guider.

L'accent d'évidente sincérité de Paolitche impressionna favorablement le directoire. L'interrogatoire fut conduit très courtoisement, et quand il fut terminé, Paolitche fut ramené chez son hôte. On n'avait trouvé sur lui aucun papier compromettant ni révélant de mauvaises intentions, mais seulement un état de sa compagnie, et des reçus pour les avances considérables qu'il lui avait faites, tant qu'il avait eu quelques fonds.

Le lendemain, 10 pluviôse, un détachement de la garde nationale de Lamarche reconduisit et escorta les 72 prisonniers jusqu’à Bourmont. Le directoire se plaignit en même temps au district de cette dernière ville de n’avoir été avisé de rien ; il l’avait cependant prévenu de la fuite des 46 précédents, qu’un de ses gendarmes avait même suivis jusqu’à Jussey.

On reconnut loyalement que les prisonniers n’avaient fait aucune résistance et qu’ils s’étaient parfaitement comportés à Ainvelle. Avec un sentiment qui l’honore, le directoire ajouta qu’ »il importe que les prisonniers soient traités avec humanité, parce qu’ils sont des hommes et qu’ils ont cessé d’être nos ennemis en posant bas leurs armes, qu’il serait à craindre que nos ennemis n’usassent de représailles sur nos braves frères d’armes que le sort de la guerre avait fait tomber entre leurs mains ».

On le voit, les administrateurs de Lamarche étaient des hommes sages et modérés, qui cherchaient à adoucir ce que les lois de la guerre ont de plus rigoureux. Nous sommes loin de la Convention nationale décrétant, dans un accès d’exaspération violente, que tous les prisonniers Anglais ou Hanovriens seraient fusillés, ordre qui, heureusement, ne fut jamais exécuté.

Ainsi se termina, à la satisfaction de tous, cette affaire qui avait, un instant, jeté l’émoi dans le pays. Il est permis de penser que les prisonniers furent à l’avenir mieux traités ; le directoire de Lamarche goûta la douce satisfaction de s’être montré sage et humain ; et quand aux dix patriotes d’Ainvelle, qui arrêtèrent cette troupe presque sans armes, s’ils ne coururent pas grand risque de leurs personnes, ils n’en avaient pas moins fait preuve d’un courage qui mérite tous les éloges, puisqu’ils ignoraient la faiblesse et la débonnaireté de leurs antagonistes. Il reste donc acquis à l’histoire que les dix braves d’Ainvelle furent des héros,…et que les côtes qu’un abus de langage a trop longtemps dénommées « les côtes de Senaide », doivent être restituées à la commune si patriote qui les a tapissées, de longue date, d’un manteau verdoyant de belles et riches vignes .

Que les géographes s’exécutent avec autant de décision et de bonne humeur qu’ont déployé les braves d’Ainvelle à la capture des 72 prisonniers Autrichiens !

(1) Bulletin de la société philomatique vosgienne, 1900-1901, p.193 : Les braves d’Ainvelle, par l’abbé PIERFITTE.

L’Abbé THOMASSIN

509 habitants .

La retraite Russe avril 1814

A Ainvelle," un homme appelé petit Louis, à osé arrêter

un cosaque, et lui prendre son cheval ainsi que tous ses effets" .

Cette affaire n'eut pas non plus de suites graves . Le commandant se borna à faire comparaitre l'inculpé, après avoir fait rendre le cheval et les effets du soldat, il se contenta de lui adresser quelques reproches, mais fort doucement, en disant au maire qu'il le laissait libre d'infliger à son administré telle punition qu'il voudrait .

Les habitants, qui craignaient de subir un pillage, ont été très rassurés.

CHARLES D'ESPINAL, Maire de Fouchécourt. ( document Gallica BNF)

589 habitants .

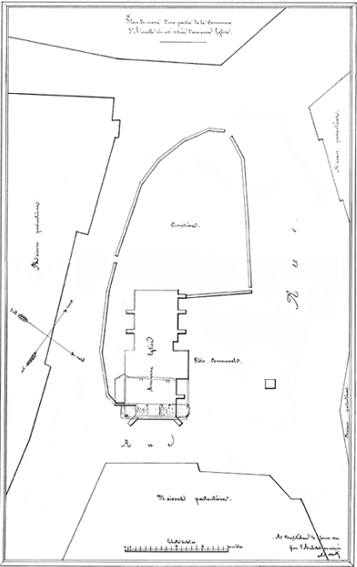

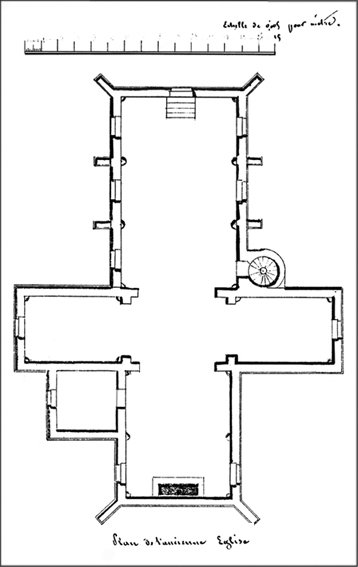

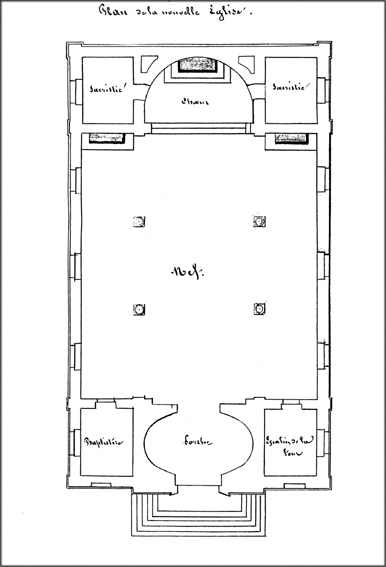

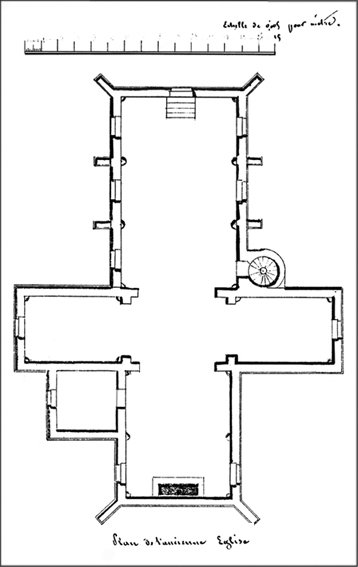

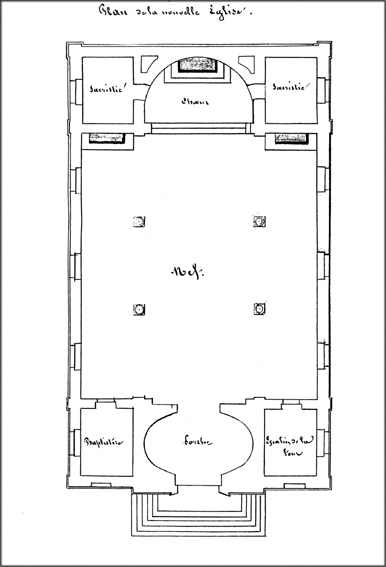

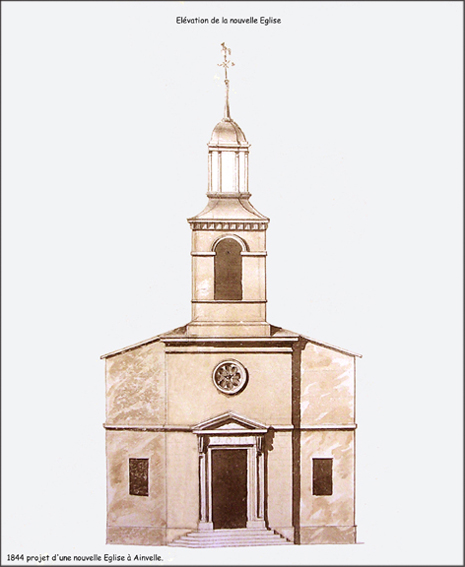

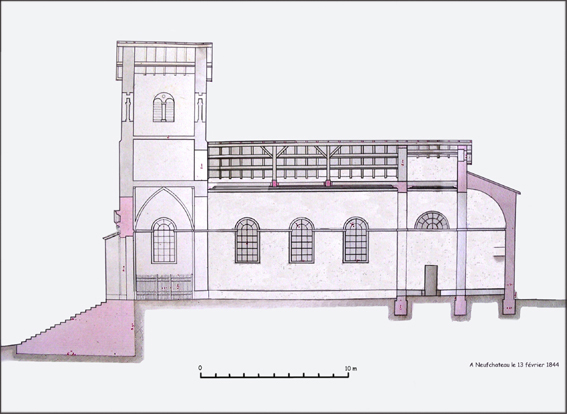

En 1844 les habitants d'Ainvelle projettent la construction d'une nouvelle église, des plans sont réalisés.

En partie modifiée, elle ne sera pas terminée selon les plans faute de moyens suffisants.

AINVELLE (Invelle, Einvelle), village de l'ancien duché de Bar, route

départementale n°2 de Mirecourt à Jussey, à 65 kilomètres

d'Epinal, 46 kilomètres de Neufchâteau, chef-lieu de l'arrondissement,

9 kilomètres de Lamarche, chef-lieu de canton.

Population: 623 habitants; 165 maisons, 174 ménages, 62 électeurs censitaires, 12 conseillers municipaux .

Ecole communale; 100 élèves.

Surface territoriale 903 hectares; 519 en terres labourables, 46 en prés, 91 en vignes, 200 en bois, 15 en jardins, vergers et chènevières. Blé, orge, avoine, seigle, pommes de terre, vins, du chanvre en quantité, peu de navettes (plante oléagineuse voisine du colza) et de lin .

Deux fabriques de plâtre, l'une appartenant à MM. Charles GUY et Nicolas LEBRUN, et pouvant fournir annuellement environ 5,000 hectolitres.

Moulin qui manque très fréquemment d'eau .

Ecart: Les Miélères, ferme .

Lettres par Lamarche.

Référence : Statistique historique et administrative par Henry LEPAGE (Editeur PEIFFER NANCY)

Habitants : 379

Electeurs inscrits : 187

A 50 km de Neufchâteau; à 65 km d'Epinal, 10 km de Lamarche, 2 km d'Isches, 8 km de Bourbonne les Bains, 12 km de la gare de Lamarche pour les colis ou les voyageurs venant du nord de la France.

Passage du facteur à 9 h. m. à 5 h.s. (pour la levée de la boîte seulement).

Agriculture, Industrie, Commerce

Agriculture

Surface totale du territoire 765 h. 50.

Production. Moyenne comunale

Blé 157 h 2350 qx

Seigle 5 h 60 qx

Pommes de terre 35 h 4080 qx

Vignes 80 h 2460 h

Avoines 165 h 2730 qx

Prairies naturelles : 72 h 3890 qx

Prairies artificielles : 70 h 3600 qx

Les terrains appartiennent :

1 - au calcaire coquiller (Muschelkalk)

2 - aux Marnes irisées sur le flanc des coteaux

3 - au Grès infraliasique, sur les sommets;

Industrie :

Deux fabriques de plâtre,

Une fabrique de charbon de bois,

Une fabrique d'huile

Commerce

Bestiaux, chevaux, céréales, vin, charbon de bois.

Maire : Defrain (L.),

Adjoint : Têtard (L.)

Conseillers municipaux : Fulpin, Ruston (H.), Defrain (J.B.), Lebrun , Martin (E.), Richard, Ruston , Cafetier, Martin-Labord , Curé, Plumet (G.) , Instituteur, Pierre (école mixte)

Agriculteurs-propriétaires

Defrain (H.), Bertrand , Renaut; Têtard , Hugue; Billiotte , Barbier , Drouilly, Defrain (J.-B.), Pothier (A..) , Darney (N.) , Ruston (H.) , Fulpin Defrain (E.), Masson (A.), Royer (E.) , Félix (L.) Guyot (A.) , Hugue (F.) , Poirot (J.).

Bestiaux (march. de)

Bertrand (P.) , Pothier (E.) , Couturier , Pothier (A.) , Defrain jeune (L.).

Bois (march. de) , Ruston (H.)

Boucher : Têtard (L.)

Boulanger : Defrain (Louis) et Defrain - Maire

Cafetiers : Lamboley , Ruston , Senesson

Carrières de plâtre (exploit. de) , Ruston (H) , Lebrun (Ch.)

Charron : Floriot

Coiffeur :Leclert-Dispôt

Courtier en grains et céréales : Gérard (T)

Couturières : Mme Lebrun (E) ; Parisot

Distillateurs : Noviant (V) , Bertrand , Billiotte

Epiciers : Ruston (A) , Lamboley (Ed.) , Defrain-Maire

Fermier : Lavocat

Garde forestier : Lebrun (J)

Garde champêtre : Chaumont

Marchand forain (Bazar) : Romain (M.)

March. de chevaux : Defrain (P.)

Maréchal ferrant : Senesson

Merciers, (Voir Epiciers)

Repasseuses : Mme Clerc-Richard ; Mme Leclert-Dispôt

Tonnelier : Floriot

Viticulteurs : Lebrun (J.B.) , Defrain (J.) , Defrain (L.) , Bouvier ; Thomas , Defrain (L) , Millot; Maillot (J) , Munier (A.) ,, Jugand (J.-B.) Plumerel (E.) , Jacottin (E.) ; Godard (J.) , Gérard (E.) , Royer (E.) , Chaumont.

Vitrier : Royer (A.)

Fête patronale : 1er dimanche d'août

St-Pierre-es-liens.

Cours d'eau

Le ruisseau de Ferrières

Les habitants de ce village devaient annuellement au domaine, pour leur rente de bourgeoisie, chaque laboureur et bourgeois 5 blancs et 5 pintes d'avoine.

MOULIN A HUILE D'AINVELLE

En fonction depuis 1730 le moulin a été acheté à M. LEMOLT rentier à BOURMONT (Haute-Marne) vers 1830.

1830-1880 Première installation et utilisation de l'huilerie.

Exploitants connus

M. PIERROT

M. GUENIN Claude Félicien

M. POTHIER Ferdinand propriétaire exploitant

Vers 1880 déplacement de l'huilerie, lors de la construction du pont, dans la maison actuelle achetée en 1917 par Marcelin MARADAN.

Le moulin est remis en exploitation pendant la guerre de 1943 à 1950 par le propriétaire.

PAVOT OU OEILLETTE

Obtenue à partir de graines très fraîches l'huile d'œillette de première pression à froid est de couleur jaune pale ou jaune d'or clair et de saveur très douce.

Cette huile est conseillée pour les troubles circulatoires et cardiaques

COLZA

Obtenue par pressions et extractions raffinées, l'huile de colza est à forte teneur en acide érucique et dangereuse pour l'alimentation.Elle fut employée comme huile d'éclairage, graissage et dans la fabrication de savon.Les tourteaux ne conviennent pas à l'alimentation du bétail à cause des principes toxiques qu'ils contiennent.

NOIX

Deux ou trois mois après la récolte, lorsqu'elles sont bien sèches, émonder les noix à l'aide d'un marteau en bois et écraser les cerneaux lentement sous la meule, mettre au pressoir pour obtenir la première pressée à froid (laisser décanter). On obtient une huile haut de gamme.Reprendre la pâte, ajouter de l'eau et chauffer le tout à feu très doux Remettre au pressoir pour obtenir la deuxième pressée (repasse ou tirée du feu). On obtient une huile de consommation courante.

Le résidu sert de nourriture pour

la volaille.